東京喰種シリーズにおいて、最も謎めいた存在の一人である死堪(シコラエ)。彼の正体や背景、そして物語における重要性について、本記事では包括的に解説していきます。ゲーム「東京喰種JAIL」から原作漫画、そしてアニメ化まで、一つの物語として繋がる死堪の真実に迫ります。

- 死堪の正体がリオ(凜央)であることがわかる

- キジマの拷問によってリオが精神崩壊し死堪に変貌した経緯がわかる

- 声優・小野賢章がアニメで死堪を演じていることがわかる

- 東京喰種JAILのゲーム主人公と原作漫画のキャラクターが同一人物であることがわかる

東京グール 死堪の正体とJAILとの関係性

- 死堪の正体はリオ(凜央)|東京グールJAILの主人公

- 死堪とジェイル事件の真相|キジマによる拷問と発狂

- リオから死堪への変貌過程|コクリア収監からアオギリの樹まで

- 死堪の能力とレート|A+からSSレートへの成長

- 死堪の外見的特徴|継ぎ接ぎマスクと檻の模様の意味

死堪の正体はリオ(凜央)|東京グールJAILの主人公

死堪の正体を語る上で欠かせないのが、PlayStation Vitaで発売されたゲーム「東京喰種JAIL」の存在です。このゲームの主人公こそが凜央(リオ)であり、後に死堪となる運命の人物なのです。

リオは本来、兄と共にコクリアに収監されていた喰種でした。彼が「ジェイル」と呼ばれるようになったのは、戦闘時に目の周りに檻のような模様が浮かび上がることから名付けられたものです。この特徴的な模様は、後の死堪の外見にも大きく影響を与えています。

ゲーム版では金木研と共闘し、兄を救うために奮闘するヒーローとしての側面を持つリオでしたが、原作漫画の世界線では全く異なる運命を辿ることになります。この運命の分岐点こそが、東京喰種の物語における最も悲劇的な要素の一つと言えるでしょう。

死堪とジェイル事件の真相|キジマによる拷問と発狂

リオが死堪へと変貌する最大の要因は、CCG捜査官キジマ式による残酷な拷問にありました。コクリアに収監されていたリオは、キジマの実験台として使われ、その過程で精神的に完全に破綻してしまいます。

キジマ式は喰種の能力や生態を研究するため、非人道的な実験を繰り返していました。リオもその被害者の一人となり、肉体的な苦痛だけでなく、精神的な破壊を経験することになります。この時期の体験が、後の死堪の異常な言動や行動パターンの根源となっているのです。

特に注目すべきは、キジマ自身の顔面が継ぎ接ぎのような状態になっていることです。これは過去にリオ(当時はジェイルと呼ばれていた)との戦闘で負った傷跡であり、両者の因縁の深さを物語っています。

リオから死堪への変貌過程|コクリア収監からアオギリの樹まで

リオから死堪への変貌は段階的に進行しました。コクリアでの拷問により精神が破綻した後、アオギリの樹によるコクリア襲撃事件において脱獄を果たします。この時点で、かつてのリオとしての人格は既に失われていました。

脱獄後の死堪は、鯱やロマと共にアオギリの樹の一員として活動することになります。しかし、彼の行動は他の喰種とは明らかに異なる異常性を示していました。「もちもちもちもち」という独特の口癖や、予測不可能な行動パターンは、拷問による精神破綻の結果と考えられます。

この変貌過程において重要なのは、リオとしての記憶や人格が完全に消失したわけではないという点です。深層心理には過去の記憶が残されており、それが時折垣間見える瞬間があります。これが死堪というキャラクターの複雑さと悲劇性を際立たせています。

死堪の能力とレート|A+からSSレートへの成長

死堪の危険度レートは当初A+とされていましたが、物語の進行と共にSSレートへと上昇しています。この変化は単なる戦闘能力の向上だけでなく、彼の不安定性と予測困難さが評価されたものと考えられます。

死堪の最大の特徴は、複数の赫子を操ることができる点にあります。通常、喰種は一つの赫子タイプしか使用できませんが、死堪は異なる種類の赫子を同時に展開する能力を持っています。この異常な能力は、拷問による肉体改造の結果である可能性が高いとされています。

また、死堪の戦闘スタイルは従来の喰種とは大きく異なります。計算された戦術よりも、本能的で予測不可能な攻撃パターンを好む傾向があり、これが相手に与える心理的プレッシャーも相当なものです。

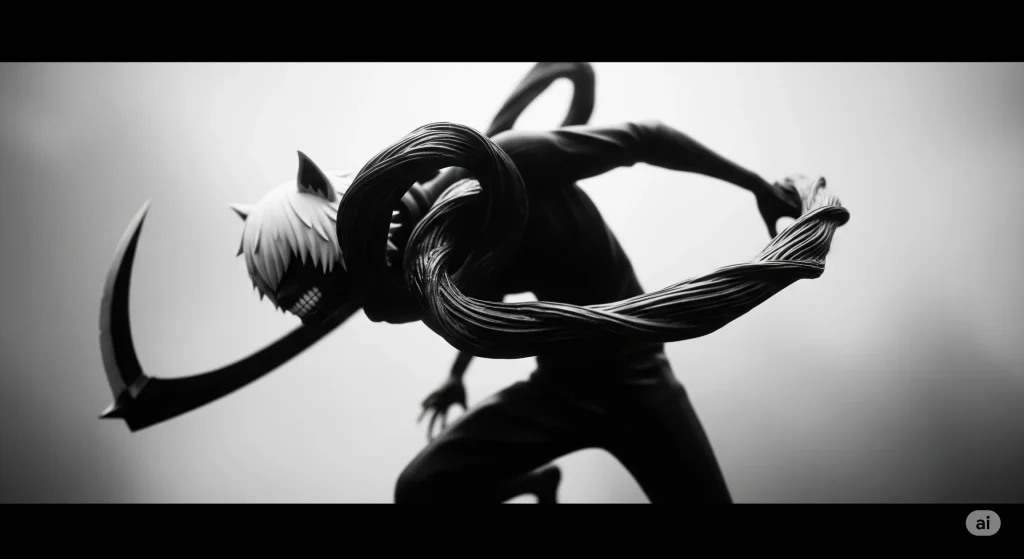

死堪の外見的特徴|継ぎ接ぎマスクと檻の模様の意味

死堪の最も印象的な外見的特徴は、格子状のハーフマスクです。このマスクは単なる装飾品ではなく、彼の過去と深く関連しています。格子模様は「檻」を象徴しており、コクリアでの収監体験とジェイルという呼び名の由来を表現しているのです。

マスクの継ぎ接ぎのようなデザインは、キジマの顔面と同様の特徴を持っています。これは偶然ではなく、拷問を行った者と受けた者の関係性を視覚的に表現する巧妙な演出と言えるでしょう。

また、死堪の服装や全体的な外見も、彼の精神状態を反映しています。統一感のない服装や、時として見せる奇異な行動は、内面の混乱と不安定さを外面に投影したものと解釈できます。

東京グール 死堪のアニメ登場と声優情報

- 死堪のアニメ初登場回|東京喰種:reでの衝撃デビュー

- 声優・小野賢章の演技|死堪の狂気を表現した名演技

- アニメと原作の違い|死堪の描写における相違点

- 死堪の印象的なシーン|「もちもち」セリフと戦闘シーン

- 死堪とロマの関係性|アニメで描かれたコンビネーション

死堪のアニメ初登場回|東京喰種:reでの衝撃デビュー

アニメ「東京喰種:re」において、死堪の初登場は視聴者に強烈なインパクトを与えました。原作を知らない視聴者にとって、この奇怪なキャラクターの正体は完全に謎に包まれていました。

初登場シーンでは、死堪の異常性が効果的に演出されています。突然現れた謎の喰種として、既存のキャラクターたちを困惑させる役割を果たしていました。この時点では、まさかゲーム版の主人公であるリオと同一人物だとは想像もつかない演出となっていました。

アニメーション制作陣は、死堪の不気味さと同時に、どこか哀愁を感じさせる表現を心がけていました。これにより、単なる敵キャラクターではなく、複雑な背景を持つ重要人物であることを示唆していたのです。

声優・小野賢章の演技|死堪の狂気を表現した名演技

死堪の声優を務めたのは小野賢章氏です。小野氏は「ハリー・ポッター」シリーズのハリー・ポッター役や「黒子のバスケ」の黒子テツヤ役で知られる実力派声優です。

死堪というキャラクターにおいて、小野氏は従来の清純な少年役とは正反対の、狂気に満ちた演技を披露しました。「もちもちもちもち」という独特の口癖から、戦闘時の叫び声まで、幅広い表現力で死堪の複雑な精神状態を見事に表現しています。

特に注目すべきは、死堪の感情の起伏を声色の変化で表現する技術です。一瞬で無邪気な声から凶暴な声へと変わる演技は、キャラクターの不安定さを効果的に伝えています。小野氏の演技により、死堪というキャラクターがより印象深いものとなったのは間違いありません。

アニメと原作の違い|死堪の描写における相違点

アニメ版と原作漫画では、死堪の描写にいくつかの相違点があります。最も顕著な違いは、アニメでは時間的制約により、死堪の背景説明が簡略化されている点です。

原作では、死堪=リオの正体について、より詳細な伏線が張られていました。しかし、アニメ版では尺の都合上、この部分の説明が短縮されているため、原作未読の視聴者には理解が困難な部分もあります。

一方で、アニメ版では声と動きによる表現が加わったことで、死堪の異常性がより強調されています。特に戦闘シーンにおける動きの描写は、原作の静止画では表現しきれない部分を補完しています。

死堪の印象的なシーン|「もちもち」セリフと戦闘シーン

死堪の最も印象的な特徴の一つが、「もちもちもちもち」という謎めいた口癖です。このセリフは一見意味不明に思えますが、実は死堪の精神状態を表現する重要な要素となっています。

「もちもち」という言葉は、柔らかさや親しみやすさを連想させる一方で、死堪が発すると不気味さを演出します。これは彼の内面の混乱と、失われた正常性を象徴する表現として機能しています。

戦闘シーンにおいても、死堪の独特な戦い方が印象的です。計算された戦術ではなく、まるで遊んでいるかのような無邪気さと、同時に見せる残忍さのコントラストが、視聴者に強烈な印象を与えています。

死堪とロマの関係性|アニメで描かれたコンビネーション

アニメ版では、死堪とロマのコンビネーションが効果的に描かれています。ロマは死堪を「頭がパア」と評しながらも、戦闘においては息の合った連携を見せています。

この関係性は、死堪が完全に理性を失っているわけではないことを示唆しています。ロマとの関係を通じて、死堪にも仲間意識や協調性が残されていることが分かります。

また、ロマが死堪に対して見せる保護的な態度は、死堪の悲劇的な背景を知るロマなりの優しさの表れとも解釈できます。このような細かい関係性の描写が、物語に深みを与えています。

東京グール 死堪の最後と物語への影響

- 死堪の最後と結末|東京グール完結での運命

- 死堪 vs 主要キャラクター|有馬・金木との戦闘結果

- 死堪の精神状態|拷問による人格破綻と狂気の描写

- 東京グール全体への影響|死堪というキャラクターの意義

- JAILから本編への継承|ゲームと漫画をつなぐ重要な存在

- 死堪が示す東京グールの世界観|絶望と狂気の象徴

死堪の最後と結末|東京グール完結での運命

東京喰種の最終章において、死堪の運命は物語の重要な要素となります。彼の最期は、単なる敵キャラクターの死ではなく、リオという一人の人間の悲劇的な結末として描かれています。

死堪の最期のシーンでは、一瞬だけリオとしての人格が戻る瞬間が描写されます。この演出により、読者は改めて死堪の悲劇性を理解することになります。拷問により破綻した精神の奥底に、かつての優しい青年の魂が眠っていたことが明らかになるのです。

彼の死は、東京喰種という作品が描く「人間と喰種の対立」という根本的なテーマに対する一つの答えでもあります。どちらの種族にとっても、憎しみの連鎖が生み出すのは悲劇のみであることを象徴しています。

死堪 vs 主要キャラクター|有馬・金木との戦闘結果

死堪は物語中で複数の主要キャラクターと対戦しており、それぞれの戦闘が彼のキャラクターを理解する上で重要な意味を持っています。

特に注目すべきは、CCG最強の捜査官である有馬貴将との対戦です。この戦闘では、死堪の異常な能力が如何なく発揮されました。複数の赫子を同時展開する能力は、有馬でさえ予想困難な戦術となり、一時的に優位に立つ場面もありました。

金木研との関係では、直接的な対戦よりも、むしろ対照的な存在として描かれています。同じく拷問を受けた経験を持つ両者ですが、金木が仲間に支えられて立ち直ったのに対し、死堪は孤独の中で狂気に落ちていきました。この対比は、環境と人間関係の重要性を示しています。

死堪の精神状態|拷問による人格破綻と狂気の描写

死堪の精神状態は、東京喰種シリーズにおける拷問の影響を最も極端に表現した例と言えます。キジマによる長期間の拷問は、単に肉体的な苦痛だけでなく、人格そのものを破壊する結果となりました。

死堪の狂気は一定ではなく、時として幼児のような無邪気さを見せたり、次の瞬間には残忍な殺戮者としての顔を見せたりします。この感情の激しい起伏は、破綻した精神が安定を求めて彷徨っている状態を表現しています。

また、死堪が時折見せる混乱や困惑の表情は、内面に残る僅かな理性の存在を示唆しています。完全に狂気に支配されているように見えながらも、深層心理では自分の状況を理解している部分があることを暗示しているのです。

東京グール全体への影響|死堪というキャラクターの意義

死堪は東京喰種という作品において、複数の重要な役割を果たしています。まず第一に、喰種と人間の対立が生み出す悲劇の象徴としての役割があります。

彼の存在は、読者に対して復讐の連鎖の無意味さを訴えかけています。キジマへの復讐を果たしたとしても、失われた人格や時間は戻ってこないという現実を突きつけているのです。

また、死堪は「環境が人を作る」というテーマの重要な例証でもあります。ゲーム版でヒーローだったリオが、環境の違いによって全く異なる運命を辿ることで、人間の可塑性と脆弱性を同時に描いています。

JAILから本編への継承|ゲームと漫画をつなぐ重要な存在

死堪の最も特筆すべき点は、ゲーム作品と原作漫画を繋ぐ架け橋としての役割です。通常、ゲーム化作品の登場人物が原作に逆輸入されることは稀ですが、死堪(リオ)の場合は見事に統合されています。

この統合により、東京喰種JAILをプレイした読者にとって、死堪の登場は特別な衝撃を与えました。ゲーム版でヒーローとして活躍したキャラクターが、原作では悲劇的な敵役として登場するという展開は、メディアミックス作品の新たな可能性を示しています。

また、この設定により、東京喰種の世界観に深みが生まれました。同じ世界に異なる可能性が存在することで、読者の想像力を刺激し、より豊かな物語体験を提供しています。

死堪が示す東京グールの世界観|絶望と狂気の象徴

死堪は東京喰種の世界観における「絶望」と「狂気」を象徴する存在として機能しています。彼の存在により、この世界の残酷さと不条理さが浮き彫りになります。

同時に、死堪は希望の重要性も示しています。彼が狂気に陥った最大の要因は、絶望的な状況下で支えとなる存在がいなかったことです。これは逆説的に、仲間や愛情の大切さを強調する効果を持っています。

東京喰種という作品が最終的に「理解と共存」をテーマとして掲げる中で、死堪はその対極にある「分断と憎悪」の結末を体現しています。彼の悲劇を通じて、読者は作品の真のメッセージをより深く理解することができるのです。

よくある質問(FAQ)

Q1: 死堪とリオは本当に同一人物なのですか?

A1:はい、東京喰種:re134話において旧多の口から「リオ」の名前が明かされ、死堪=リオであることが公式に確定しています。ゲーム「東京喰種JAIL」の主人公リオが、原作漫画では異なる運命を辿り、死堪となったのです。

Q2: なぜリオは死堪になってしまったのですか?

A2:最大の要因は、コクリア収監中にCCG捜査官キジマ式による長期間の拷問を受けたことです。この拷問により精神が完全に破綻し、かつてのリオとしての人格を失ってしまいました。ゲーム版とは異なる運命を辿った結果です。

Q3: 死堪の声優は誰ですか?

A3:アニメ版で死堪の声を担当しているのは小野賢章さんです。ハリー・ポッター役や黒子テツヤ役で知られる実力派声優で、死堪の狂気的な部分を見事に演じています。

Q4: 死堪の「もちもち」という口癖に意味はありますか?

A4:「もちもち」は死堪の精神状態を表現する重要な要素です。本来は親しみやすさを連想させる言葉ですが、死堪が発することで不気味さを演出し、彼の内面の混乱と失われた正常性を象徴しています。

Q5: 死堪の最後はどうなりますか?

A5:死堪は最終的に命を落としますが、その最期の瞬間に一時的にリオとしての人格が戻る場面があります。これにより、彼の悲劇性と、失われた人間性の存在が示されています。

Q6: 東京喰種JAILをプレイしないと死堪のことは理解できませんか?

A6:いいえ、原作漫画だけでも死堪の物語は理解できます。ただし、ゲーム版をプレイすることで、リオ=死堪という設定の衝撃度や悲劇性をより深く味わうことができます。両方を体験することで、より豊かな理解が得られるでしょう。

死堪(シコラエ)というキャラクターは、東京喰種シリーズにおいて単なる敵役以上の意味を持つ存在です。リオから死堪への変貌は、環境と人間関係が人格形成に与える影響の大きさを示すと同時に、復讐の連鎖が生み出す悲劇を象徴しています。彼の物語を通じて、私たちは希望と絶望、愛と憎しみ、そして人間の可能性について深く考えさせられるのです。

まとめ

- 死堪の正体は東京喰種JAILの主人公リオ(凜央)である

- リオはキジマの拷問により精神崩壊し死堪に変貌した

- 東京喰種:re134話で旧多のセリフにより正体が公式確定した

- 声優は小野賢章が担当し狂気的な演技を披露している

- A+レートからSSレートに危険度が上昇している

- 「もちもち」の口癖は精神状態の混乱を表現している

- 複数の赫子を同時展開できる異常な能力を持つ

- 格子状マスクは「檻」を象徴しコクリア収監体験を表現している

- ゲーム版と原作で異なる運命を辿る設定となっている

- 絶望と狂気の象徴として東京グールの世界観を表現している

「東京グール 死堪」について包括的に解説してきた本記事では、この謎めいたキャラクターの全貌を明らかにしました。

**死堪の正体はゲーム「東京喰種JAIL」の主人公リオ(凜央)**であり、キジマの拷問により精神崩壊した悲劇的な人物です。東京喰種:re134話で公式に確定したこの設定は、メディアミックス作品における画期的な逆輸入事例となりました。

声優・小野賢章の名演技により、アニメでは死堪の狂気と哀愁が見事に表現されています。「もちもち」という独特の口癖から戦闘シーンまで、複雑な精神状態を音声で巧みに演出しました。

キャラクターとしての意義は単なる敵役を超越しています。死堪は東京グール世界観における「絶望と狂気の象徴」として機能し、同時に「環境が人を作る」というテーマの重要な証明となっています。ゲーム版でヒーローだったリオが、異なる環境下で悲劇的な運命を辿る設定は、読者に深い印象を与えています。

物語への影響も絶大で、死堪の存在により東京喰種シリーズの世界観に深みが生まれました。復讐の連鎖が生む悲劇、人間関係の重要性、そして希望と絶望のコントラストを効果的に描写する重要な役割を担っています。

死堪(シコラエ)は、東京グールファンにとって忘れることのできない印象的なキャラクターです。リオから死堪への変貌を通じて描かれる人間の脆さと強さ、そして環境の重要性は、作品の根幹的なメッセージを体現しています。彼の物語は、フィクションを超えて現実社会への示唆に富んだ、深い意味を持つ傑作と言えるでしょう。